Leonardo Viola, rapper di Caserta che sta sfondando a New York: “Adoro le mie radici”

Lug 02, 2020 - Ilaria Finizio

Cuore grande e testa sulle spalle. Se ancora credete al cliché del rapper arrabbiato con il mondo intero, pieno di tatuaggi e catene d’oro, sappiate che Leonardo Viola – in arte LV – potrebbe stupirvi. Ventun anni, occhi blu e il viso pulito di chi crede davvero nella persona che sta diventando.

Leonardo nasce a Caserta, in Campania, nel ’98. Suo padre, imprenditore, decide di trasferirsi a Miami per aprire una catena di fast food: cibo a base di pasta, idea innovativa per quegli anni. Sua madre, giornalista affermata in Italia, decide di sacrificare la sua carriera per garantire a suo figlio delle opportunità, in America. Poi, New York e la musica.

Sei un rapper italiano che vive a New York. Com’è stato questo stravolgimento?

Sì, ho vissuto a Caserta fino ai miei dieci anni. Poi, mi sono trasferito a Miami, dove ho fatto scuole medie e liceo. L’università l’ho fatta a New York e mi sono laureato l’anno scorso, in Giurisprudenza. All’inizio è stato molto difficile. Insomma, alle medie i ragazzini sono belli cattivi. Ho avuto tanti problemi con la lingua. Dopo i primi mesi ho cominciato ad ambientarmi però trovavo difficile rappresentare il mio paese con orgoglio, per via di lingua e cultura molto differenti. Ero insicuro e non riuscivo a vantarmi delle mie origini, radici di cui ci si dovrebbe vantare eccome! Poi però ho imparato a sentirmi sicuro di me stesso. Qualche canzone del mio nuovo album racconta proprio questo percorso e di come mi abbia permesso di crescere con una pelle più “dura”.

Ti senti più italiano, americano o ti consideri un frutto dell’integrazione di queste due culture?

Io mi sentirò sempre italiano al 100%. L’America mi ha dato una mentalità fortemente competitiva. New York, più di Miami, sprona a dare sempre il massimo per essere il migliore, in ogni caso. Ma devo dare credito soprattutto a mia madre che ha fatto tanti sacrifici per me. Ti faccio un esempio: al mio arrivo, ha voluto che frequentassi una scuola privata, dove un tutor si occupava della mia preparazione. Ad oggi, vedo tanta differenza rispetto a molti amici che sono arrivati qui nel mio stesso periodo. Fanno ancora difficoltà a usare un certo vocabolario in lingua inglese e hanno ancora un accento molto marcato. Poi io ho sempre avuto una grande predisposizione alla scrittura. Pensa che durante il mio secondo anno in America vinsi una competizione di scrittura, chiaramente in inglese. Insomma, sapevo che il mio ambito sarebbe stato questo.

Giacca e valigetta o cuffie e microfono?

Cuffie e microfono è il mio sogno, da sempre. Legge è la prima passione al di fuori della musica. Mi sento abbastanza sicuro di poter far bene in entrambi gli ambiti. Staremo a vedere!

Man on a mission è il titolo del tuo album d’esordio. Qual è la tua missione?

La mia missione è il successo. Sfruttare le opportunità che mia madre mi ha regalato attraverso i suoi sacrifici. Il mio obiettivo è diventare la miglior versione di me stesso, come persona. A livello di carriera…voglio sfondare! In campo giuridico ma anche nella musica, che è il mio modo per esprimere quello che sono.

Com’è nato Man on a Mission?

Questo lavoro è nato a dicembre. Ho molti amici italiani che, di fatto, sono rapper e produttori. Mi hanno consigliato di provare a buttare giù qualcosa. Intanto, i miei erano in Italia. Io rimasi a Miami per lavoro. Ero sul balcone e avevo tanti pensieri per la testa. Ho cominciato così a cercare beat, rime…e ho cominciato a scrivere. Non avevo esperienza nel campo della produzione: pensa che cantavo i pezzi in auto, proprio per esercitarmi prima di registrare! Pian piano ogni cosa ha preso forma. Il progetto sarebbe dovuto uscire tra qualche mese ma con la quarantena ho avuto più tempo e così ho deciso di anticiparne la pubblicazione.

Quindi produci tutto da solo.

Cerco beat di produttori, anche poco conosciuti – è stato un progetto molto homemade – e poi butto fuori quello che mi passa per la testa.

Tra tutti i brani dell’album, ce n’è uno a cui sei più affezionato?

Sarò sincero: “Gimme”. L’ho scritta per mia nonna. Quelle sere sul balcone erano abbastanza buie e lei è sempre il mio punto di riferimento. È scomparsa nel 2003 ma io la sento vicinissima. Il brano ha un’anima molto soul che mi fa pensare a lei. Tra l’altro, ho scritto questo pezzo in un’ora, durante una pausa pranzo. Ho lavorato per alcuni studi legali: in America è importante costruirsi un curriculum bello folto. Quest’anno, poi, è stato un anno sabatico, prima della scuola di legge. Mi sono messo a studiare e sono tornato per un po’ a Miami, per stare vicino alla mia famiglia.

Ogni artista ha i suoi mostri sacri. Quali sono i tuoi?

Dire Eminem. Può sembrare banale ma il fatto è che la sua musica potrebbe parlare davvero di tutto. Riesce a dipingere una persona attraverso le parole. Quando lo ascolto penso sempre che gli è capitato di tutto ma lui si è sempre sfogato attraverso la musica. Ho pensato: «perché non dovrei provare a farlo anch’io?». Ce ne sono anche altri che mi fanno impazzire, però. Un esempio è J. Cole che, tra l’altro, ha frequentato la mia stessa università. Ha il tipico stile rap newyorkese, quasi arrogante. Ho voluto unire questo mood alla dolcezza, per poter dare sfogo a tutti i miei pensieri: da quelli più aggressivi a quelli più insicuri.

È chiaro che quest’album parla di te. Pensi che la tua musica possa essere anche uno strumento di denuncia sociale?

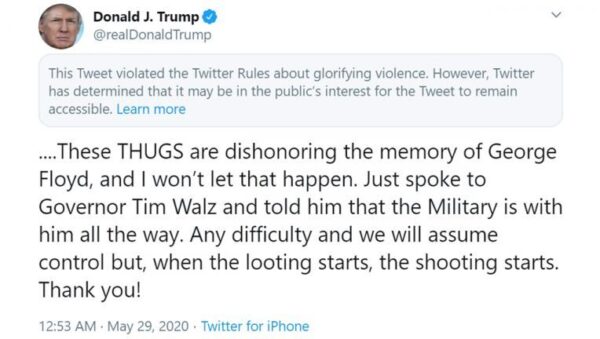

Questo è stato il mio primo album, per dimostrare chi sono io. Ora sto lavorando a un EP che tratta molte tematiche sociali e politiche. Il 21 luglio uscirà un nuovo singolo, Thug 4 Life, che fa riferimento ad alcune dichiarazioni di Trump. Ha definito i cittadini neri come “thugs”. Criminali. Io ho sempre avuto a che fare con tantissimi afroamericani, anche per via del basket, sport che ho sempre praticato. Quello che sta accadendo nel mondo è inaccettabile.

New York è l’epicentro del Black Lives Matter. Cosa pensi di questo movimento?

Mi sento molto vicino a tutti i manifestanti. Quando sono arrivato qui ho vissuto vari episodi traumatici. Perché ero italiano. Non ero l’americano che la gente si aspettava. Ma bisogna essere fieri delle proprie radici. Quello che sta accadendo oggi è frutto di una forte ignoranza. Tutti i supporters di Trump che stanno cercando di desensibilizzare i cittadini rispetto alle proteste che stanno sconvolgendo le città sono davvero disgustosi: nessuno dovrebbe sentirsi in pericolo di fronte alle proprie autorità.

Possiamo dire che stiamo vivendo un risveglio collettivo rispetto al problema del razzismo?

Qui ci sono state proteste assurde. Ma il pesce puzza sempre dalla testa. Bisogna cambiare i governi locali e, poi, il governo federale. È questo che molti attivisti stanno ribadendo. Comincia tutto dalla dimensione locale. Alcuni stati sono completamente razzisti, perché continuano a eleggere chi sostiene quegli ideali. Bisognerebbe essere obiettivi. Nessuno capirà mai il nostro punto di vista – mi permetto di dire “nostro”, perché mi sono ritrovato spesso a subire situazioni molto simili – fino a che non ci si ritroverà dentro. L’ingiustizia regna nel governo americano e dovrebbe essere abbattuta.

Ora che ci hai incuriositi, una domanda per il futuro: pensi che sarebbe possibile tornare qui per portare in giro la tua musica?

Assolutamente sì. L’EP su cui sto lavorando conterrà tre pezzi italiani e tre pezzi in lingua inglese. Lo faccio proprio perché mi piacerebbe costruirmi una reputazione nel mio paese. Il mercato italiano del rap mi ha sempre appassionato: è stato il mio vero punto di inizio con il rap. All’università ascoltavo soltanto underground rap italiano. Adoravo la profondità delle parole. Pensieri contro le ingiustizie, contro i sistemi sbagliati. Adoro le mie radici – come ti ho detto – e poter dire di avere un seguito nel mio paese sarebbe l’orgoglio più grande.